Estás usando un navegador obsoleto. No se pueden mostrar estos u otros sitios web correctamente.

Se debe actualizar o usar un navegador alternativo.

Se debe actualizar o usar un navegador alternativo.

Noticias de Siria

- Tema iniciado Barbanegra

- Fecha de inicio

No sé cómo serán las últimas Toyotas, pero en mi trabajo hay tres con tres motores distintos: 2.8 Mod 1997, Japonesa 3.0 2004, Nacional 3.0 turbo mod 2005. A esta última se le hizo inyección a los 250.000 Km y ya tiene más de 300.000, ninguna de las tres camionetas conocen otra cosa que no sea gas oil común, que es el que hay en el único surtidor que tiene el acopio donde trabajo. O sea que si llegan a tener el mimo motor, tienen camionetas para rato.Lo único que yo me pregunto, es ¿dónde catzo compran el diesel euro, en el desierto de países que ni siquiera tienen industria de refinación?

Estas, si les ponés del común o el grado 2, revientan (no es literal, sino real), en menos de 50.000 Km.

Sebastian

Colaborador

Cameron apela a la seguridad nacional para bombardear Siria

El líder de la oposición defiende que su rechazo a la moción del Gobierno es "sentido común, no pacifismo"http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/02/actualidad/1449046481_370660.html

Sebastian

Colaborador

¿Puede ser que si o puede ser que no?fotos tomas en Turkia, no hace falta ser el agente 86 para saber quien las compro y cual su destino.

Objetivamente lo que yo veo es un camión con 4x4 Toyotas...nada más.

No se sabe donde se saco la foto, donde iba ese camión, cual era su destino etc etc...

Se sabe que los del EI las utiliza.

Como dije al principo puede ser que si o puede ser que no.

Incomprobable, esas imagenes parecen las de armas de destrucción masivas de Irak.

primero: Viste el video?

segundo: Supongamos que no creés en las fotos y videos que muestran. Contame como creés que se financian los terroristas? adonde llevan toda su producción petrolera? quien les compra y luego refina/exporta el crudo? quien sostiene con armas, hombres, refugio, pertrechos, asistencia a los terroristas en general, desde hace años, y con múltiples pruebas? tampoco creés todo eso? Me interesa conocer tu versión del conflicto, especialmente en lo que trata al financiamiento directo del ISIS/rebeldes.

Hace tiempo se sabe que turquía ayuda en múltiples formas a los terroristas moderados y a los del ISIS. No se por que cuenta tanto entender que los del ISIS no fabrican armas, ni refinan, ni exportan por mar.

saludos

Sebastian

Colaborador

Chechenia, Azerbaijan, Afganistan, "Rusia solo sirvió como mediador" "Sus propias provincias". Borramos siglos de historia de la guerra, porque en teoría los conflictos nacieron de la nada, pero bueno. ¿Para qué me voy poner a discutir?

Saludos!!!

Cuando hablo del Caucaso, me refiero específicamente a lo que aconteció en Ucrania, Crimea, Chechenia, Azerbaijan y Daghestan, que tienen el comun denominador de la desastroza ocupación rusa en las luchas con el resto de los imperios -entre ellos Francia, Inglaterra, Turquía, Alemania-, ya séa desde las coronas monarquicas, hasta los movimientos políticos de gran envergadura. Me parece que estas olvidando, y vuelvo a repetir, SIGLOS de historia. Siglos. Hablo de intervención, invasión, ocupación, despojo de recursos, persecución religiosa, levantamientos, todo éso en parte de un común, y no de un odio o glorificación de un bando u otro. Cuando hablas de regiones propias a Rusia, y sus derechos a las mísmas, dejas de lado todo lo anteriormente nombrado. Y por cierto és una región que no encuentra páz que dure unos pocos años, porque los abusos de poderes, a los cuales Rusia no está excento en lo absoluto, han dejado una huella muy profunda. Más que nada, si se tiene en cuenta el choque cultural, muy importante, y que no ha cesado desde la resistencia, por dar un ejemplo, del Iman Shamil en la Gran Guerra del Caucaso, que es la raíz misma de varios de los conflictos que vemos hoy en día en la región (a excepción de Ucrania que tiene otro punto de partida).

Saludos!!!

Leutnant, Entiendo lo que decis sobre la historia de esas regiones y como se llega a la actualidad..sobre la expansión de los imperios en ella etc.

No es cuestión de borrarlos (esos hechos), pero vayamos a la actualidad.

Tomando como ejemplo Chechenia, ahora es parte de Rusia y como tal esta va a ser todo lo imposible para mantenerla..

Si tomamos otro ejemplo parecido en cuestión de incorporar territorios ajenos, podemos colocar el tema de Texas...se puede hablar de la guerra con México, la incorporación de texas a los EE.UU y otros territorios (creo que México perdio cerca de 1.5 millones de km.

En la actualidad es parte de EE.UU y como tal va a ser lo imposible para mantenerla..

Podemos criticar la actitud de los imperios en el caso de Rusia y la actitud de EE.UU...si tendremos temas para putearlos, todos tienen las manos manchadas de sangre.

Rusia llama directamente a la coalición a atacar al ISIS. Eso despeja dudas sobre a quien permitirían volar. Solo de cuidarán ellos y a los sirios de aviones no informados (turcos) al parecer.

Viendo el video, aún debe existir una razón para no bombardear todas y cada uno de los pozos de extracción en siria... Imagino que deben tener reservas, y que se tienen que destruir también los recipientes que guardan las reservas (hemos visto videos de esos enormes baldes siendo bombardeados) y los camiones, todo conjuntamente. Es una tarea enorme imagino, no por lo difícil, sinó por lo grande y extensiva.

saludos

Sebastian

Colaborador

El regreso de los sirios huidos que no salieron del país

Cientos de ciudadanos de Adra vuelven a sus casas un año tras la marcha de los insurgentes

Natalia Sancha Adra 2 DIC 2015 - 20:52 CET

Un vecino mira desde su casa destruida en Adra. / Natalia Sancha

Para Fatime Daebes, madre de ocho a sus 52 años, pintar las paredes y tapar los huecos de mortero de su salón se antoja mucho más fácil que volver a recorrer las calles de su barrio. Cada esquina despierta los recuerdos del horror. Exactamente dos años atrás, yihadistas de Al Nusra (rama local de Al Qaeda) y de Jeish al Islam (Ejército del islam, facción predominante en la periferia de Damasco) se hacían con la localidad de Adra, a 25 kilómetros al noreste de Damasco. Hoy Daebes no sale de casa.

“Durante 20 días permanecimos en el sótano con nuestros hijos, comiendo pan podrido y sin apenas agua”, rememora esta superviviente que más tarde logró escapar junto a su familia a una zona más segura. “Incluso algunas mujeres tuvieron que parir en ellos. Dos no sobrevivieron”, añade. Ninguno de los vecinos atraviesa hoy las escaleras que llevan al sótano.

En noviembre de 2014, el Ejército sirio lograba expulsar a los insurrectos. Poco a poco, centenares de los 100.000 vecinos que habitaban Adra regresan para reconstruir sus hogares. Referida como Adra Obrera, fue el conglomerado de fábricas de cemento y naves industriales el que atrajo a decenas de miles de trabajadores a asentarse en esta región.

En la panadería, siete de los 12 trabajadores fueron quemados vivos en los hornos. En el establecimiento, el supervisor Ahmed el Jelal, de 65 años, se esfuerza por sonreír a sus clientes. Han instalado un horno de barro nuevo, inutilizando el viejo que cada mañana sigue recordando a El Jelal que allí, entre los restos de harina y hierros ennegrecidos, tuvo lugar la matanza de sus compañeros. “La vida sigue y no nos queda más remedio que continuar”, dice resignado.

Uno de los clientes señala un edificio calcinado frente a la panadería. En el cuarto piso fallecieron sus siete amigos, miembros de Defensa Nacional (milicias locales de voluntarios leales al régimen) tras duros combates contra los yihadistas. “Nizar Ali fue el último en morir, en este cubículo”, relata señalando la única entrada de aire. El adolescente acompañó al teléfono a su amigo durante los últimos 40 minutos de vida. Conciliar el sueño por la noche es un desafío para muchos de estos vecinos psicológicamente agotados.

El restablecimiento de la seguridad ha llevado a varios empresarios a reabrir sus fábricas y acelerar el regreso de los vecinos. Hind Bitar, de 50 años y trabajadora en una fábrica de cemento, desciende junto a sus compañeras de un oxidado autobús que muestra agujeros de bala. “Aquí convivíamos gentes de todas las confesiones”, recuerda. “Pero en los dos primeros días, los armados degollaron y ejecutaron a decenas de vecinos, la gran mayoría chiíes y también a drusos y cristianos. Un horror”, apostilla. Antes de proseguir, Bitar regresa sobre sus pasos para señalar la acera: “Aquí mismo, un grupo de ellos jugaba al fútbol sobre la nieve con la cabeza de un hombre”.

A pesar de que el miedo a otro cerco sigue rondando sus vidas, Daebes no puede permitirse llenar su despensa tal y como le gustaría. “Los precios se han disparado y nuestros ahorros no valen hoy nada”, se lamenta. “Mi hija necesita 2,5 euros diarios para ir y regresar de la universidad en Damasco”. Un trayecto que antes requería 25 minutos en un microbús colectivo supone hoy tres horas por rutas alternativas para esquivar las zonas bajo control de los insurrectos. Adra se yergue junto a la localidad de Duma, feudo yihadista en la Guta oriental y objetivo diario de los bombardeos del régimen.

Persianas echadas y ventanales acumulando polvo señalan que muchos no han regresado aún. Aquellos que trabajan o estudian en Damasco no pueden permitirse seis horas de trayecto diarios o el coste de la gasolina, por lo que han optado por vivir en casas de familiares en la capital. Sin embargo, pequeños comercios comienzan a abrir sus puertas en esta localidad, y el acceso al agua y la electricidad se va equiparando al de la capital, donde no excede las ocho horas diarias. Hasta un puñado de jóvenes uniformadas corretean por las calles a la salida del colegio.

Daebes sueña con que su vida vuelva a ser la de antes de marzo de 2011, aunque sea consciente de que es poco probable. Pero mientras pueda evitarlo, su familia no piensa abandonar Siria. Cuestionada sobre el sueño de una vida en Europa, Daebes se muestra tajante: “Somos como peces de río, si nos sacas del agua nos morimos. Más nos vale hacerlo en nuestra tierra, que sobrevivir en un país extranjero en el que nos digan dónde dormir y qué comer dentro de un campo”.

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/02/actualidad/1449078391_982238.html

Sebastian

Colaborador

Rusia vincula a Erdogan y su familia con el comercio del petróleo del ISIS

Moscú relaciona a un hijo y un yerno del presidente turco con el contrabando de crudo

"El control de este “negocio de ladrones” solo se puede confiar a las “personas más cercanas”, dijo Antónov, que involucró al hijo del presidente Bilal Erdogan y el yerno del presidente (Berat Albayrak), nombrado ministro de Energía. “¡Qué brillante negocio familiar!”, sentenció."

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/02/actualidad/1449060381_105417.html

Moscú relaciona a un hijo y un yerno del presidente turco con el contrabando de crudo

"El control de este “negocio de ladrones” solo se puede confiar a las “personas más cercanas”, dijo Antónov, que involucró al hijo del presidente Bilal Erdogan y el yerno del presidente (Berat Albayrak), nombrado ministro de Energía. “¡Qué brillante negocio familiar!”, sentenció."

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/02/actualidad/1449060381_105417.html

Leutnant, Entiendo lo que decis sobre la historia de esas regiones y como se llega a la actualidad..sobre la expansión de los imperios en ella etc.

No es cuestión de borrarlos (esos hechos), pero vayamos a la actualidad.

Tomando como ejemplo Chechenia, ahora es parte de Rusia y como tal esta va a ser todo lo imposible para mantenerla..

Si tomamos otro ejemplo parecido en cuestión de incorporar territorios ajenos, podemos colocar el tema de Texas...se puede hablar de la guerra con México, la incorporación de texas a los EE.UU y otros territorios (creo que México perdio cerca de 1.5 millones de km.

En la actualidad es parte de EE.UU y como tal va a ser lo imposible para mantenerla..

Podemos criticar la actitud de los imperios en el caso de Rusia y la actitud de EE.UU...si tendremos temas para putearlos, todos tienen las manos manchadas de sangre.

Entiendo que para criticar a un país que no es de mi agrado me valla cientos de años atrás... pero hablemos del HOY, de la actual situación. Por ejemplo, aunque me repugnen las políticas yankees de invadir y destruir irrestrictamente bajo pretextos mentirosos, si mañana lideran una misión en una causa justa, los apoyaré.

Hoy Rusia es el que está liderando, poniendo la sangre y las balas para luchar contra el ISIS y terroristas financiados externamente para destruir un país soberano y derrocar a un líder local que nada ha hecho a los países que quieren verlo muerto.

saludos

Iconoclasta

Colaborador

primero: Viste el video?

segundo: Supongamos que no creés en las fotos y videos que muestran. Contame como creés que se financian los terroristas? adonde llevan toda su producción petrolera? quien les compra y luego refina/exporta el crudo? quien sostiene con armas, hombres, refugio, pertrechos, asistencia a los terroristas en general, desde hace años, y con múltiples pruebas? tampoco creés todo eso? Me interesa conocer tu versión del conflicto, especialmente en lo que trata al financiamiento directo del ISIS/rebeldes.

Hace tiempo se sabe que turquía ayuda en múltiples formas a los terroristas moderados y a los del ISIS. No se por que cuenta tanto entender que los del ISIS no fabrican armas, ni refinan, ni exportan por mar.

saludos

No tengo una visión única macielitus, va cambiando según las noticias se van conociendo. Por supuesto vi el video.

Entiendo que es una región complicada, están interviniendo muchos actores, y ninguno es un gran samaritano, todos están haciendo daños, literalmente. Por eso nunca pongo una "buena palabra" por ninguno......

El ISIS me parece una creación típica y funcional a occidente, para formar una uniformidad de "criterio" o un alineamiento, pero es una sensación no una información, tiene apariencia de haber sido gestado por organismos de inteligencia...... De ahí seguramente vino PARTE del financiamiento, al menos el inicial, después claro esta que viene del petroleo, del cual todos consumen.....consumimos, directa o indirectamente.

Todos ayudan a "terroristas", Turquia, Rusia, EEUU, etc... todos ayudan a los que son afines a lo que entienden sus intereses

Mas que eso no se, pero a todo lo que sale oficialmente, le pongo un manto de escepticismo.

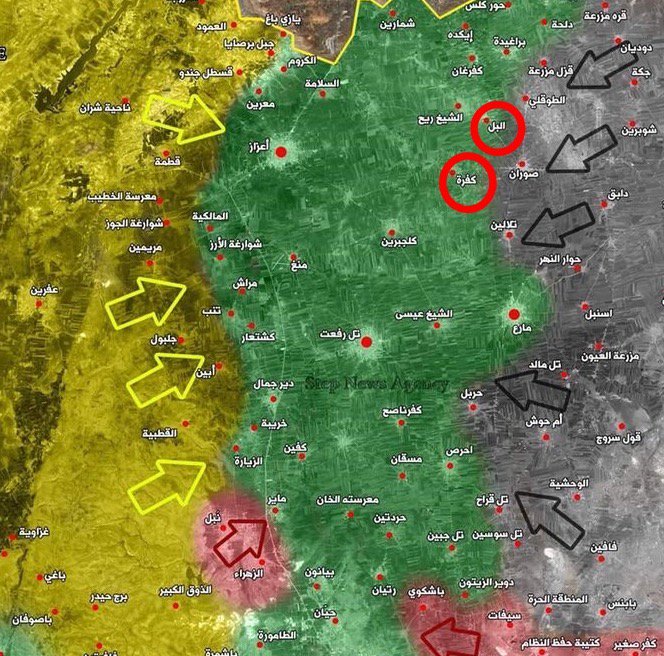

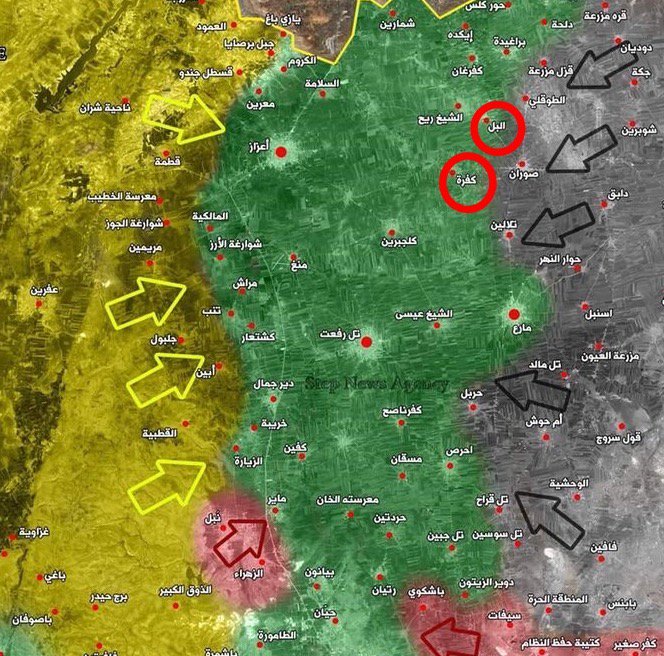

Norte de aleppo. Los yihadistas nada moderados están siendo atacado, por un lado por las ''Fuerzas democráticas sirias'' y por el otro por los yihadistas definitivamente no moderados, es decir, el Estado Islámico. Los rebeldes en todo el norte sirio se despedazan.

Una ves que ese colchón de yihadistas sea aplastado, el SDF y el EI van a combatir cara a cara.

Solo hay un ganador aquí, el EAS (Ejercito Árabe Sirio); Si los rebeldes se dividen, todo va a ser mucho mas fácil.

Una ves que ese colchón de yihadistas sea aplastado, el SDF y el EI van a combatir cara a cara.

Solo hay un ganador aquí, el EAS (Ejercito Árabe Sirio); Si los rebeldes se dividen, todo va a ser mucho mas fácil.

Sebastian

Colaborador

Lo hace para proteger sus intereses en Siria y en la misma Rusia.Hoy Rusia es el que está liderando, poniendo la sangre y las balas para luchar contra el ISIS y terroristas financiados externamente para destruir un país soberano y derrocar a un líder local que nada ha hecho a los países que quieren verlo muerto.

Estoy de acuerdo en que hay que atacarlos con todo.

Dificil para que el gobierno sirio controle toda la frontera con Turquia...asi poder evitar la entrada de armas, hombres etc etcComplemento

- Los del FSA ( verde) a punto de ser embolsados en el norte de Aleppo, atacaron a los kurdos (amarillo) pero por contrapartida los del ISIS (gris ) hicieron lo mismo atacando al FSA, estan a punto de perder su frontera con Turquia.

No tengo una visión única macielitus, va cambiando según las noticias se van conociendo. Por supuesto vi el video.

Entiendo que es una región complicada, están interviniendo muchos actores, y ninguno es un gran samaritano, todos están haciendo daños, literalmente. Por eso nunca pongo una "buena palabra" por ninguno......

El ISIS me parece una creación típica y funcional a occidente, para formar una uniformidad de "criterio" o un alineamiento, pero es una sensación no una información, tiene apariencia de haber sido gestado por organismos de inteligencia...... De ahí seguramente vino PARTE del financiamiento, al menos el inicial, después claro esta que viene del petroleo, del cual todos consumen.....consumimos, directa o indirectamente.

Todos ayudan a "terroristas", Turquia, Rusia, EEUU, etc... todos ayudan a los que son afines a lo que entienden sus intereses

Mas que eso no se, pero a todo lo que sale oficialmente, le pongo un manto de escepticismo.

Claro, a todos nos va cambiando un poquito el pensamiento a medida que salen a la luz informaciones escondidas.

Pero ya se sabía de manera fehaciente como Turquía apoyaba a rebeldes y a los del ISIS de muchísimas formas. Que te hace dudar que también le compren petróleo, obviamente barato, que luego podrá exportar a precios internacionales? a cambio de dinero, armas, hombres, asistencia de todo tipo? que te hace dudar de eso?

Por otro lado, es difícil pensar como Rusia está ayudando a terroristas... Que defienda a un gobierno sostenido por su propia gente no tiene nada que ver con defender terroristas. Es sabido que todas las corrientes "rebeldes" son financiadas externamente... no son pobladores cansados de los atropellos de un gobierno.

saludos

Iconoclasta

Colaborador

Claro, a todos nos va cambiando un poquito el pensamiento a medida que salen a la luz informaciones escondidas.

Pero ya se sabía de manera fehaciente como Turquía apoyaba a rebeldes y a los del ISIS de muchísimas formas. Que te hace dudar que también le compren petróleo, obviamente barato, que luego podrá exportar a precios internacionales? a cambio de dinero, armas, hombres, asistencia de todo tipo? que te hace dudar de eso?

Por otro lado, es difícil pensar como Rusia está ayudando a terroristas... Que defienda a un gobierno sostenido por su propia gente no tiene nada que ver con defender terroristas. Es sabido que todas las corrientes "rebeldes" son financiadas externamente... no son pobladores cansados de los atropellos de un gobierno.

saludos

Me hace dudar el hecho de que el presidente Turco haya puesto su renuncia si se demostraba eso. No era necesario ir tan al limite, y fue. Yo igual no soy la justicia, hay organismos que se encargaran de demostrarlo o no. A mi no me sorprenderia, pero no me consta, ni me genera un conflicto moral, todos compran petroleo del terror, todos los paises. Esos que hacen una escala de terrroristas, nivel 1, nivel 2, nivel isis, me parece hilarante.

Rusia lo hace (lo de apoyar terroristas), pero tambien, es dificil de demostrar, yo hablaba en terminos genericos, tal vez no en esa región y tal vez si en otra. Estan todos sucios.

Rusia no defiende al dictador por altruismo, es por sus intereses, si le sirviera derrocado, ya lo hubiera dejado caer. Por eso es dificil discutir cuando se presentan posturas eticas y morales defendiendo a los rusos, no seamos hipocritas, si hablamos de real politic, hablemos pero sin hipocrecia, y en todas las direcciones.

Un epic win de Rusia seria aceptar la propuesta de Chipre y colocar otra base en ese lugar.

Assad acaba de decir que si los sirios lo deciden en urnas, el no tendria problema en dejar el cargo y acuso a Turquia de dar armas y dineros a los rebeldes.

Si vos crees en ese comentario de Assad sos muy inocente...no justifico ninguna accion belica que viole la soberanía de siria, pero al menos hasta donde yo tengo entendido (no se si cambiaron la constitución Siria últimamente) estaba todo armado para que ganen siempre los mismos...o el mismo en este caso.

Ademas esta claro que la oposición siria está un poco complicada para presentarse a elecciones, anda esquivando bombas rusas...

Lo hace para proteger sus intereses en Siria y en la misma Rusia.

Estoy de acuerdo en que hay que atacarlos con todo.

Dificil para que el gobierno sirio controle toda la frontera con Turquia...asi poder evitar la entrada de armas, hombres etc etc

Rusia apoya a Siria por múltiples razones. Rusia tiene enormes zonas con influencia musulmana, dejar crecer el extremismos será un llamado a las luchas internas y un crecimiento del terrorismo. Eso por un lado. En segundo lugar, y para mi de mayor importancia, Rusia está defendiendo DIRECTAMENTE sus bases misiltares en suelo Sirio, y de paso fortalece su posición en el Mediterráneo. Eso como contragolpe por la pérdida de Ucrania como país aliado, luego de una golpe de estado orquestado desde afuera. Esas son las principales razones que encuentro en la participación activa y directa de Rusia en suelo sirio.

El control de la frontera debería dejarlo a los kurdos, y así centrarse en la lucha contra el ISIS. Apoyar a los kurdos sería un buen gancho al hígado turco luego de la bozetada recibida.

saludos

Temas similares

- Respuestas

- 2

- Visitas

- 814

- Respuestas

- 2K

- Visitas

- 88K

- Respuestas

- 1

- Visitas

- 514

- Respuestas

- 5

- Visitas

- 630